社員のために

人材戦略(人材育成の基本方針および職場環境整備方針)

人材育成の基本方針

当社グループの事業においては、人材こそが最大の資産であり、人材の価値を最大限に引き出すことで当社の中長期的な企業価値の向上を図ります。そのため、事業戦略に連動した人材・組織・カルチャー変革戦略を立案し、それに基づき多様な人材が持てる力を最大限に発揮し、働きがいを感じ、誇りに思える会社、即ちエンゲージメントが高い従業員で満たされる会社・組織を目指していきます。

当社グループは2023年4月に新たなグループビジョン「次世代循環型社会をリードするSolution

Company」を策定しました。このグループビジョンのもと、既存事業のみならず周辺領域への事業拡大や新たな事業、循環型のサービス創出に挑戦していきますが、そのためにはグループビジョン実現に向け、自ら変革するために挑戦・成長し続ける従業員のWell-beingの向上を図り、多様な人材に選ばれる会社を目指していきます。

職場環境整備方針

上記の人材育成の基本方針に基づき、多様な人材が持てる力を最大限に発揮し活躍できる社内環境整備を進めていきます。育児や介護を始めとした様々な事情を抱える従業員が時間や場所の制約にとらわれずに力を発揮できる仕組み、経験年数や年齢にかかわらず担っている役割(仕事)と会社業績への貢献を基準とした処遇の仕組み、自由闊達で挑戦を重んじ、自分らしく活躍できる組織文化の形成、などにより従業員が誇りに思える会社、即ちエンゲージメントが高い従業員で満たされる会社・組織を目指し、種々の施策に取り組んでいきます。

具体的取組(人材戦略の実践、施策)

新たに策定したグループビジョン2030実現に向けてマテリアリティ(重要課題)を再特定しました。そのマテリアリティの一つが「人的資本への投資」で、「持続的成長を実現する人材・組織開発」「エンゲージメントの向上」「人材の多様性確保」「健康経営の実現」の各領域につき以下の取り組みを進めていきます。

持続的成長を実現する人材・組織開発

当社は、自らチャレンジすることで会社の変革・成長に貢献し続け、かつ、お客様満足の追求に力を発揮できる人材の育成に取り組み、従業員一人ひとりが高い専門性と自律的な行動、さらに市場環境の変化に対応できる能力を身につけることを目指しています。

グループビジョン2030に基づき、事業戦略に合致した人材ポートフォリオを策定し、そのギャップを埋めるため人材・組織開発に計画的に取り組んでいきます。そのために必要な人材への投資には積極的に取り組んでまいります。

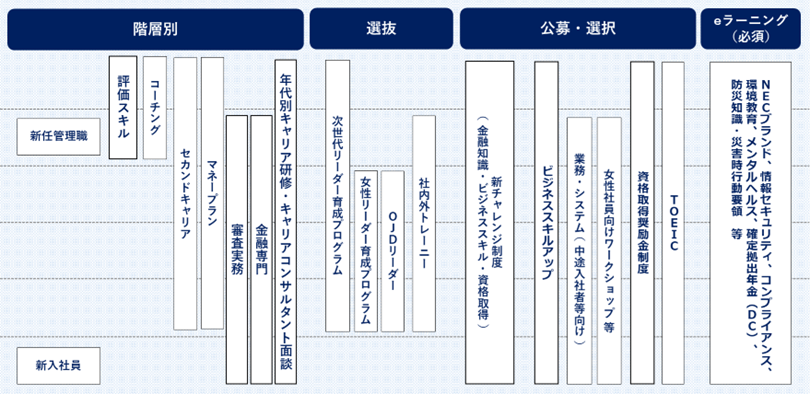

<人材育成体系>

<組織カルチャーの変革に向けた人材マネジメント施策>

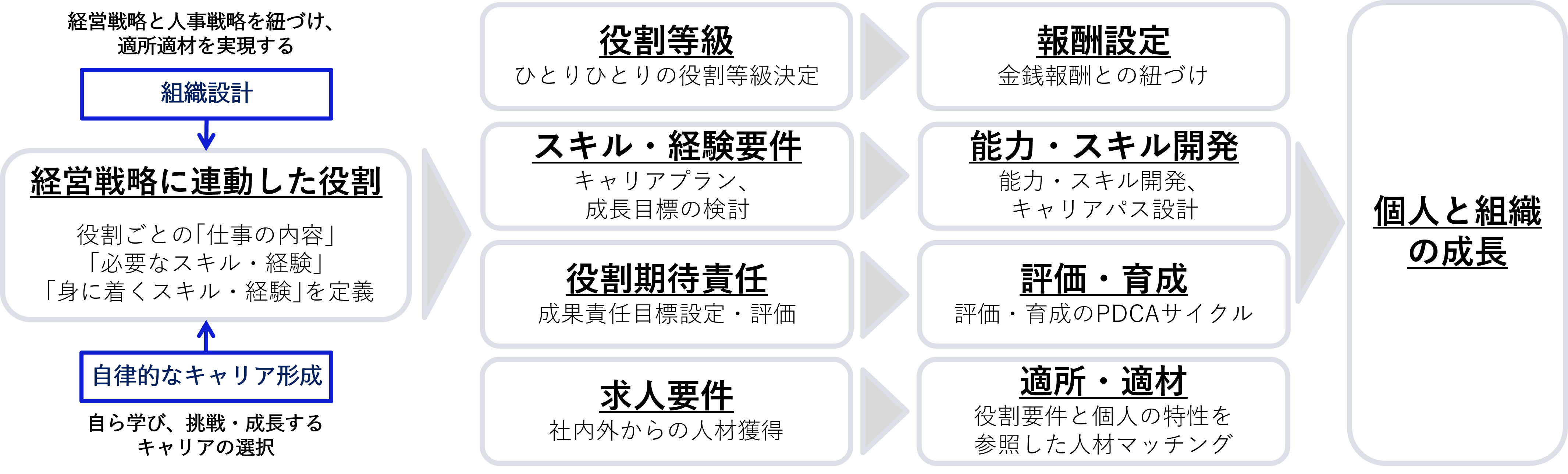

グループビジョン2030の実現に向け、自ら変革に挑戦し、成長し続ける従業員を創出するため、従業員に期待する行動基準の策定とそれに基づく行動評価の仕組みを導入するとともに、仕事起点とした人材マネジメントへ人事・報酬制度を変革しています。

①行動変革に向けた取り組み

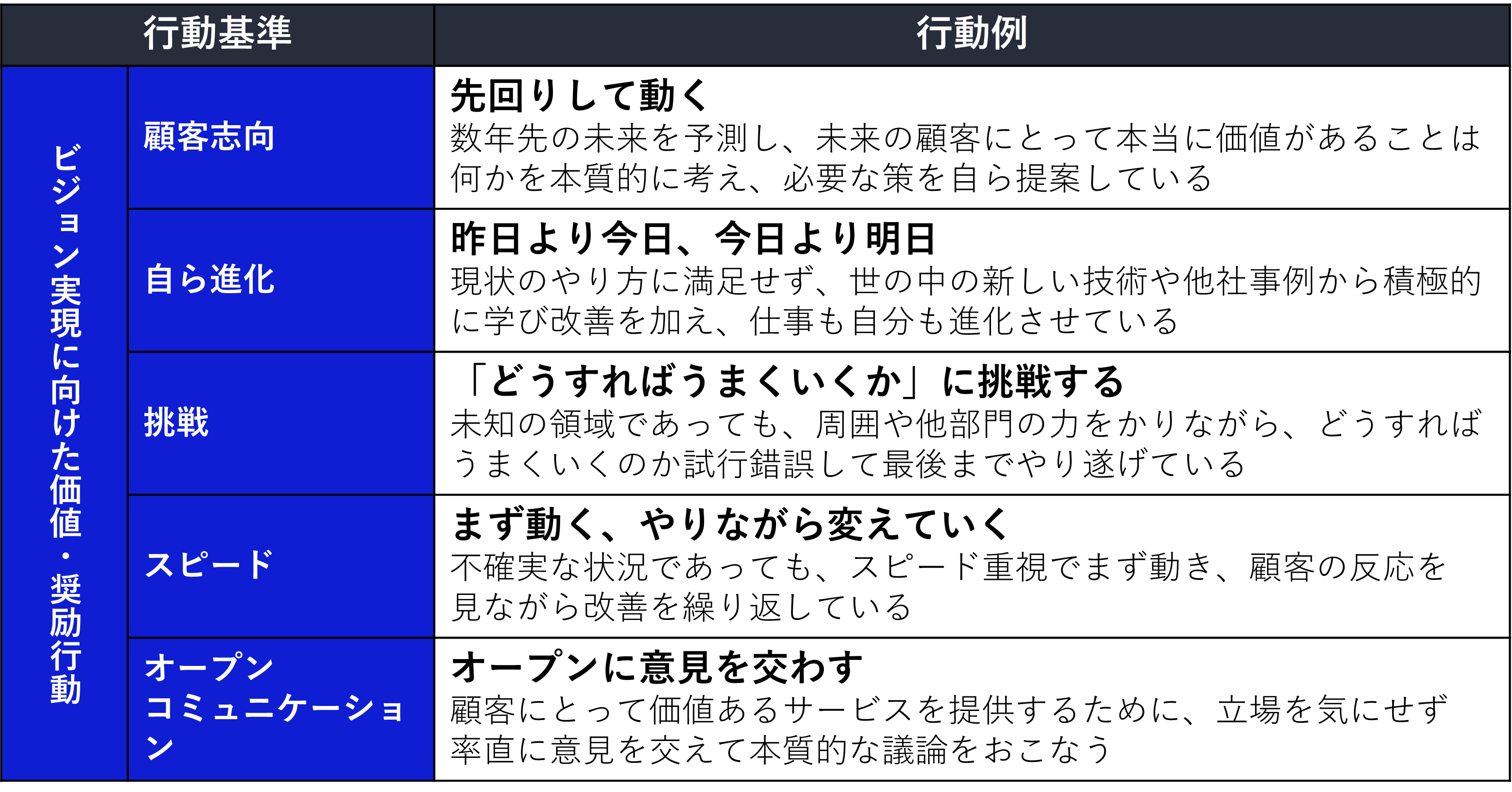

人事制度においては、ビジョン実現に向けた行動基準を「顧客志向」「自ら進化」「挑戦」「スピード」「オープンコミュニケーション」の5つに定め、それぞれ期待行動の事例を示すとともに、行動基準に則った評価を行い本人にフィードバックすることにより、一人ひとりに気づきを与え、行動変革の意識を醸成することで、組織カルチャーの変革につなげていきます。

②役割等級制度の導入

2024年10月には人事基幹制度を従来の能力等級制度からアサインされた役割に基づく役割等級制度に改め、年齢や経験年数にかかわらず最適な人材を任用し処遇する仕組み、運用へと変更しました。

これにより、従業員のキャリア機会の拡大と、適所適材の人材配置による組織パフォーマンスの最大化を目指しています。この趣旨に鑑み、従来行ってきたいわゆる一般職・総合職の職掌区分の撤廃も行いました。個々人が担う役割期待の大きさで等級を決定する仕組みとし、各役割に期待する成果と役割任用に求められるスキル・経験要件については職場・職種・等級別に作成した役割定義書に記載し、全社へ公開・明示しています。このような取り組みにより、若手人材の抜擢が進むとともに、役割や成果により正当に評価される納得感のある仕組みへ改善を図っています。

③報酬制度

報酬制度においては、労働市場と会社業績を反映したより透明性のある仕組みを目指し、市場水準を踏まえた昇給の実施や新卒初任給の改定、年収に占める月例給与比率の引き上げを実施することにより、働き甲斐を高める報酬への改定を進めています。これらの取り組みにより事業の成長を担う優秀な人材の獲得・定着、そして社員の挑戦・成長を後押ししています。

![]() (2025年3月25日プレスリリース)初任給の引き上げおよび給与水準の改定に関するお知らせ

(2025年3月25日プレスリリース)初任給の引き上げおよび給与水準の改定に関するお知らせ

④マネジメント力の向上

挑戦・変革の組織カルチャーを現場で効果的に実践する上では、人事制度の改定だけでなく職場マネジメント力の向上が欠かせません。そのため2023年度から毎年マネジメントポジションを担う従業員を対象に、評価・育成のマネジメント研修を継続して実施しています。

<自律的なキャリア形成を促す人材育成制度の拡充>

従業員一人一人の成長が会社の成長につながる、との考えのもと、従業員一人ひとりが主体的に自身のキャリアについて考え、成長していくことができる環境づくりに取り組んでいます。

①キャリア相談窓口

従業員が自律的にキャリア形成を図ることを支援するため、2024年7月に国家資格キャリアコンサルタントの研修を修了した社内キャリア専門家による「キャリア相談窓口」を設置し、社内専門家から必要なときにアドバイスやコンサルティングを得ることができる体制を構築しました。これにより、従業員が今後の自己成長やキャリア開発の方向性について自ら考え、キャリア充実に向けた一歩を踏み出す後押しを進めています。

②人材公募制度

”人は自分がやりたいと思う仕事に就いたときに一番力を発揮し、困難な状況でも最後までやり遂げることができる、”という人の可能性を信頼し、従来から実施していた自己申告制度に基づく会社による人事異動に加えて、2022年度には「人材公募制度」を導入し、従業員による主体的な人事異動を可能としました。人材公募の募集を重ねるごとに応募部門・ポジション数が増え、2024年度は29部門、52ポジションに拡大しています。

③社内インターン制度

2024年度からは従業員が他部門の業務を短期間体験し、他部門の仕事内容・働く人・職場の魅力等を知ることができる「社内インターン制度」を実施し、当初の想定を超える全従業員の1割以上にあたる82名の応募があり、従業員からの成長機会創出の期待に応えることができました。参加した従業員からは今後のキャリア検討に役立つだけでなく、現在の仕事に関連する他部門の仕事を知ることで現業務のパフォーマンス向上にも有益であったとの声も届いています。

④キャリアシート

2024年度にはこれまで実施していた自己申告制度を改定し、「キャリアシート」という形でキャリアの棚卸を行うとともに前述の役割定義書に基づいて現在担っている役割・今後担いたい役割で会社から期待されていることを確認し、それと現在できていることのギャップをもとに自身の成長課題・キャリア開発目標を考える機会を設けました。このキャリアシートをもとに今後の能力・スキル開発とキャリアの方向性について自身で考え、上司と共有を図ることとしています。これにより、従業員が自身の現在・今後のキャリアに対して前向きに向き合い、成長・挑戦し続けられる企業文化の醸成を目指します。

⑤人事異動の考え方

「自律的なキャリア形成」という考えのもと、2024年度から最大限本人のキャリア希望・キャリア志向を尊重して行うこととし、特に転勤にあたっては多様な個人の価値観や働き方、様々な家庭事情に配慮し、事前に本人の同意を得て行う運用へ変更しました。

このように、まだ着手したばかりではありますが、個人の成長が組織の可能性を拡げ、組織の成長が個人の活躍の場を拡げる、このサイクルを重ねることで個人と会社が共に成長し続ける循環を作っていきます。

自律的なキャリア形成を促す人材育成制度

| 施策 | 2024年度実績 |

|---|---|

| キャリア相談窓口 | 18名利用 |

| 社内公募制度 | 29部門52ポジション募集/24名応募 |

| 社内インターン制度 | 27部門募集/82名応募 |

| キャリア自律を考える講演会 | 350名参加 |

<将来の執行役員候補者の計画的育成>

将来の経営を担う人材を計画的に育成する取り組みを2022年度から開始し2024年度で3年目となります。具体的には30歳前後から執行役員直前の層まで将来の執行役員候補者を毎年見直し、一人ひとりについて能力・スキル・経験の状況と今後の成長・育成課題を経営幹部で共有・議論し、研修派遣や業務アサインにつなげています。そして、これらの候補者の中からアサインする具体的なポジションに合わせて育成状況を確認のうえ、具体的に誰をそのポジションにアサインするかを議論・検討するという、次年度の具体的執行役員人事案を決定するプロセスが定着してきています。

なお、これら執行役員候補者の計画的育成のプロセスに加え、2025年度からは取締役候補者の後継計画の取り組みも指名・報酬委員会で開始することとしています。

エンゲージメントの向上

人材育成の基本方針に則った「働きがいを感じ、誇りに思える会社」への変革の状況をモニタリングし、改善のPDCAサイクルを回すため、定期的に従業員エンゲージメントサーベイを実施しています。全社のエンゲージメントスコアおよびエンゲージメントスコア改善のポイントを全経営幹部で共有するとともに、本部・部別の結果を管掌執行役員および本部長・部長で共有し、全社および職場単位で改善に取組んでいます。また、従業員エンゲージメントスコアは常勤取締役報酬の業績評価に連動させる仕組みとしており、その改善に経営陣もコミットして取組をすすめています。

経営陣自らによる取り組みとして、2023年度からは全社員を対象とした取締役と従業員の直接対話の取り組みを開始しました。2024年度にはよりオープンな対話を目指し、1回の参加人数を10名の少人数へ絞り階層別に分ける工夫を行い、計74回の対話会を実施しました。この取り組みは2025年度にも継続して実施しています。このようなオープンコミュニケーションの場を通じて、経営層と従業員が一丸となってビジョン実現に向けて挑戦するカルチャーが着実に醸成されてきています。

今中期計画の最終年度である2025年度には、参加エンゲージメントサーベイにおいて日本国内参加企業の上位1/4レベルを目標に、引き続き改善活動に取り組むとともに、全社の取り組み、職場単位の取り組みに加え、各職場の中堅社員による部門横断のタスクフォースチームを立ち上げ、全社一丸でエンゲージメント向上に取り組みます。

従業員エンゲージメントスコア(単体)

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期(目標) |

|---|---|---|---|

| 21% | 21% | 17% | 34% |

人材の多様性確保

当社は、新たな事業領域への事業拡大を通じて様々な分野から専門性・経験を持つ人材を採用してきました。その結果、下表に示す通り、多様な人材から構成される組織となっていますが、多様な人材が真に活躍できる環境整備を制度面・組織風土面の両面から進めています。

具体的には、多様な働き方という観点でテレワークの仕組みを積極活用することに加え、勤務途中の中抜け(例:育児のための勤務中断)を可能とする柔軟な働き方が出来る制度を導入しています。2025年4月には、様々な育児課題を抱える従業員のニーズに対応するため、従来小学校3年生までとしていた育児短時間勤務制度の期間制限を撤廃し、子の年齢に関わらず制度適用できるよう制度を見直しました。また、介護等個別事情を抱える社員の継続就業を可能とする「遠隔地勤務制度」を導入し、多様な事情を抱える人材が働き続けられる環境の整備も図っています。

このような事情を抱えた人材が活躍し続けられるための環境整備に加え、これからは多様な価値観、多様な考え方の人材がそれぞれの力を最大限に発揮し活躍し続けられる会社・組織を目指していきます。それにより、多くの人材が活躍し続けられることと同時に、多様な価値観、多様な強みを活かして議論や意思決定の質を高め当社の継続的な成長につなげていきます。

従業員のダイバーシティの状況(単体)

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |

|---|---|---|---|

| 経験者採用者の比率 | 47% | 49% | 47% |

| 女性社員比率 | 37% | 39% | 41% |

新卒定着率(単体)

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |

|---|---|---|

| 78.6% | 89.5% | 88.9% |

離職率(単体)

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |

|---|---|---|

| 5.2% | 5.1% | 6.0% |

<女性活躍>

女性管理職比率は以下に示すとおり改善してきているもののいまだ意思決定における多様性には課題があります。当社はこれを最優先の経営課題の一つとして、職場環境整備と人材の確保・計画的育成の両面から改善に取組み、ファーストステップとして2026年3月末時点で女性管理職比率10%達成を目標に取組んでいます。

具体的には、働き方改革やアンコンシャスバイアス低減も含めた職場環境整備を図ること、新卒採用女性比率を毎年50%、経験者採用での女性比率を2025年度までに30%以上にして女性管理職の候補者のパイプラインを拡充させること、女性管理職候補者層には個別育成計画を策定・実行するとともに外部研修への派遣などを通じて動機づけや必要な知識の習得を図る取組を進めることなどを着実に進め、目標達成に向けて取り組んでいます。

女性活躍推進法に基づく行動計画

女性が活き活きとリーダーシップを発揮し継続的な価値創造や業績向上へとつなげる環境整備を行うため次の通り行動計画を策定しました。

女性管理職の状況

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期(目標) | |

|---|---|---|---|---|

| 女性管理職比率(連結) | 8.4% | 8.4% | 10.5% | ー |

| 女性管理職比率(単体) | 5.5% | 6.7% | 8.5% | 10.0% |

| 女性管理職数(連結) | 28名 | 27名 | 31名 | ー |

| 女性管理職数(単体) | 13名 | 15名 | 17名 | ー |

管理職候補者層に占める女性労働者の割合(単体)

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |

|---|---|---|

| 13.3% | 16.5% | 19.7% |

総合職の採用に占める女性比率(単体)

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期(目標) | |

|---|---|---|---|---|

| 新卒 | 56% | 38% | 57% | 50% |

| 経験者採用 | 13% | 21% | 38% | 30%以上 |

<シニア人材の活用>

定年後の雇用延長制度(定年再雇用制度)については、本人や上司との事前面談を通して蓄積したキャリアや適性、希望する業務、チャレンジ意欲を踏まえ配置を行い、成果に応じて処遇する制度の運用を進めてきました。2024年4月にはより一層活躍いただくことを期待し、2024年10月の一般社員の人事制度見直しに先んじて、雇用延長時に担う役割の大きさと成果をより反映させた処遇とすべく制度の見直しを行い、報酬水準の引き上げを実施しました。

<障がい者雇用>

障がいの有無にかかわらず活躍できる会社を目指し、働く環境を整備し、採用に積極的に取り組んでいます。

2021年7月からは「障がい者が安心して長く働ける環境の提供」「障がい者就業機会の創出による地域貢献」を目的として当社の農園を開設し、障がい者の雇用の促進につなげています。また、障がい者が働く職場の上司には「障害者職業生活相談員」の取得を後押しし、マネジメント力の向上と職場環境の整備を図っています。また、職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)が人事総務部内に常駐し、上司以外にもいつでも相談できる体制を整備しています。

障がい者雇用率(単体)

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期(目標) |

|---|---|---|---|

| 2.38% | 2.53% | 2.43% | 2.70% |

<多様な働き方に関する制度・利用実績>

育児休職制度

原則として子が満1歳6ヵ月に達する日まで、または子が満1歳に達した後最初に到来する3月31日まで休暇取得が可能(法定の該当事項にあたる場合は、満2歳に達する日まで)

育児休職制度 利用者実績(単体)

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |

|---|---|---|

| 15名 | 14名 | 16名 |

男性の育児休暇・休職取得実績(単体)

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |

|---|---|---|

| 10名 | 3名 | 8名 |

育児休業復職率(単体)

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |

|---|---|---|

| 94.0% | 100% | 100% |

育児短時間勤務制度

子の年齢に関わらず、1日30分~2時間、勤務時間短縮が可能

(2025年4月に制度を見直し、従来小学校3年生までとしていた育児短時間勤務制度の期間制限を撤廃しました。)

育児短時間勤務制度 利用者実績(単体)

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |

|---|---|---|

| 36名 | 30名 | 24名 |

介護休職制度 利用者実績(単体)

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |

|---|---|---|

| 1名 | 0名 | 2名 |

介護短縮勤務制度 利用者実績(単体)

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |

|---|---|---|

| 0名 | 0名 | 0名 |

ファミリーフレンドリー休暇制度

年次有給休暇とは別に、家族や地域社会とより深いつながりをもつことを目的として、「ファミリーフレンドリー休暇制度」を導入しており、年間5日(繰り越し分含め最大20日)の休暇が付与されます。

この制度では、医療・看護、配偶者の出産、子または孫の育児、疫病予防、家族の介護、学校行事関係、

「わくわく子どもの池プロジェクト」をはじめとする各種ボランティア活動等に要する休暇を取得できます。

ファミリーフレンドリー休暇制度 利用実績(単体)

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |

|---|---|---|

| 延べ1,263日 | 延べ1,397日 | 延べ1,343日 |

健康経営の実現

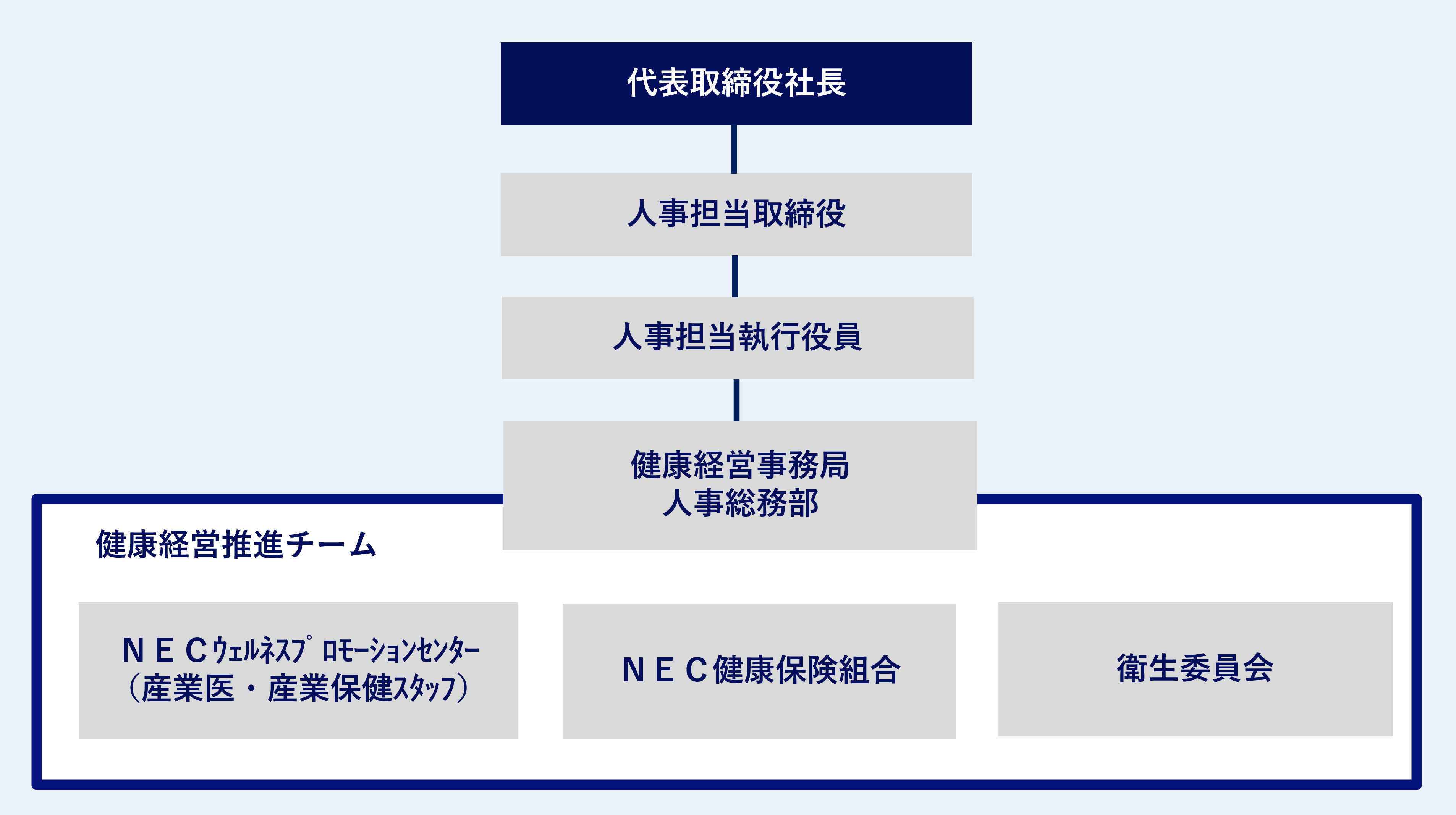

事業活動の源泉は生き生きと働く社員であり、全ての従業員の心身の健康と安全は最も大切なものと考えています。当社は健康経営の推進にあたって、社長を推進責任者として、当社、産業医・保健スタッフ、健康保険組合と連携を図り、三位一体で社員とその家族の健康維持・増進に取組んでいます。

2025年3月には3年連続で「健康経営優良法人認定2025(大規模法人部門)」を受けました。

NECキャピタルソリューション健康経営宣言

NECキャピタルソリューションは、全ての社員の心と体の健康と安全を最も大切なものと考え、社員一人ひとりが働きがいを実感し、自分らしく生き生きと働くことができる環境づくりと、当社の最大の財産である社員とその家族の健康維持・増進に取り組みます。

<健康経営推進体制>

疾病の予防および早期発見等の観点から、法定の定期健康診断項目の受診に加え、年齢に応じ、健康保険組合と協働して「人間ドック」「がん検診」の受診推奨および費用補助を実施しています。2024年度から「人間ドック」「がん検診」の自己負担無料化および20歳以上の女性を対象に「子宮がん検診」の無料化を実施し、その受診率の促進を図っています。

メンタルヘルス研修を毎年実施し予防を強化するとともに、対象者には産業医とも連携してきめ細かなフォロー、支援も実施しています。また、健康リテラシー向上に向けセミナーも継続的に実施して、社員の健康維持、増進を進めています。

健康経営モニタリング指標と実績

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 (目標) |

|

|---|---|---|---|---|

| 残業時間/月(連結) | 22.9時間 | 27.3時間 | 27.1時間 | ー |

| 残業時間/月(単体) | 23.0時間 | 28.1時間 | 28.0時間 | 18.4時間未満 |

| 有給休暇取得率(連結) | 70.9% | 72.2% | 71.5% | ー |

| 有給休暇取得率(単体) | 70.9% | 71.9% | 70.7% | 80%以上 |

| 定期健康診断受診率(単体) | 100% | 100% | 100% | 100% |

| がん検診受診率 *男性40歳以上、女性30歳+40歳以上(単体) |

42.2% | 71.8% | 68.0% | 60%以上 |

| 喫煙率(単体) | 16.0% | 16.1% | 15.8% | 12%以下 |

| メンタル研修受診率(セルフ)(単体) | 100% | 100% | 100% | 100% |

| メンタル研修受診率(ライン)(単体) | 99% | 100% | 100% | 100% |

| 労働災害件数(単体) | 0件 | 0件 | 0件 | ー |

| 労働災害強度数(単体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ー |