目黒区立下目黒小学校(2010年実施)

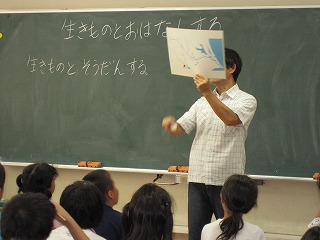

第1回目黒区立下目黒小学校「生きものとおはなししよう!」2010年9月7日(火)

今年度2校目、目黒区立下目黒小学校の第1回目訪問。

目黒駅から権之助坂を下り、目黒川を越え、商店街を曲がったところに小学校はあります。今回は、3年生2クラス49人の子どもと一緒に授業を行っていきます。

この小学校にはもともとビオトープがあり、りっぱな看板も立てられています。しかし、今のビオトープは、水面が見えない程に草が成長し、蚊がたくさんいる状態です。(ビオトープが機能し、生態系を形成することが出来れば、蚊はわきにくくなります。)

飯島先生「なぜ下目黒小学校のビオトープの中に生きものがいなくってしまったのでしょうか?」

子ども「年老いちゃったから!」「草がボーボーだから!」

飯島先生「じゃ、生きものが来るようになるにはどうしたらいいかな?」

子ども「雑草を抜く!」「生きものを入れる!」

飯島先生「人間が勝手にやっていいのかな??」

子ども「う~んんんん。。。。」

飯島先生「じゃあ生きものと相談をしよう!」

いよいよ「生きものとおはなしする方法」の授業の始まりです。

授業の中でヤゴとトンボの体のつくりの違いについて話をしました。たった一晩で体のつくりが大きく変わることに子どもたちはびっくりしています。

ヤゴからトンボに脱皮する時には、背中部分から頭を出し、上半身を反った形で脱皮をします。

この説明に「イナバウワーみたい!」と声が挙がり、教室中から笑い声が沸きました。

夏休みに元気を充電した子どもたちが、これからどんなビオトープを造るか楽しみです!

次回は生きものの探索授業です!目黒区にはどんな生きものが遊びに来ているでしょうか?

(訪問日:2010年9月7日)

第2回目黒区立下目黒小学校「学校の周りの生きものの道を探そう!」2010年9月28日(火)

第2回目目黒区立下目黒小学校の訪問です。

今日は学校周辺の生きものを観察するため、校外での授業です。天気はあいにくの雨。子どもたちはカッパを着て、いざ出発。

今回訪れた公園は小学校の裏にある目黒区民センター公園。公園には茂った木々が多く、生きものたちがたくさん隠れていそうな予感がします。

しばらくすると、葉っぱの裏で雨宿りをしているアオスジアゲハを見つけました。落ち葉に隠れている団子虫やバッタなど、雨の日ならではの発見がたくさん出来ました。

次は学校にあるビオトープの観察。子どもたちが網で草を払っていると、生きものたちが動きだします。捕まえたバッタやミミズを虫かごに入れていました。

今度は教室に戻って、今日見つけた生きものについて学びます。そして、その生きものたちが下目黒小学校のビオトープに遊びに来るようにするためにはどうすれば良いのか、メダカのすみかについて学ぶ中で考えます。

授業中、目黒川が山奥の水溜まりから流れて来ていることを教わると「え~っ!そんな所から流れて来てるの!」と驚きの声も上がりました。

学校の周辺探索を行い、生きものの道も学びました。あとは生きものを呼ぶためのビオトープを造るだけです。次回は、子どもたちが考えた設計図の発表です。

(訪問日:2010年9月28日)

第3回目黒区立下目黒小学校「生きもののすみかを考えよう!」2010年10月14日(木)

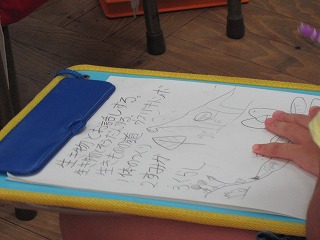

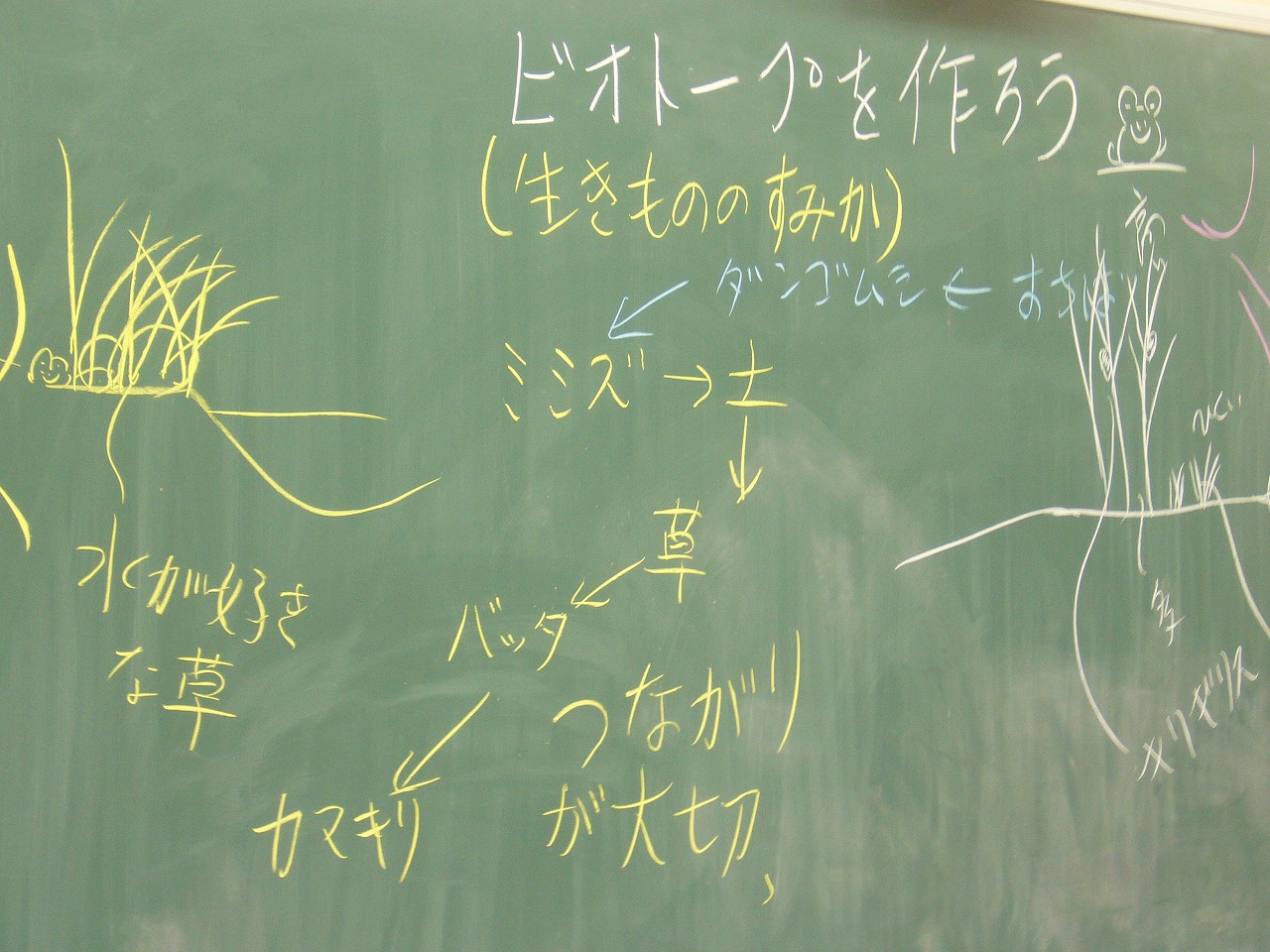

第3回目の授業は、子ども達が考えたビオトープ設計図の発表です。

どんなビオトープにすれば生きものをたくさん呼べるのか、みんな知恵を絞ったはず。

各クラス3グループに分かれて、上から見た図、横から見た図を見せながら特徴を発表していきます。

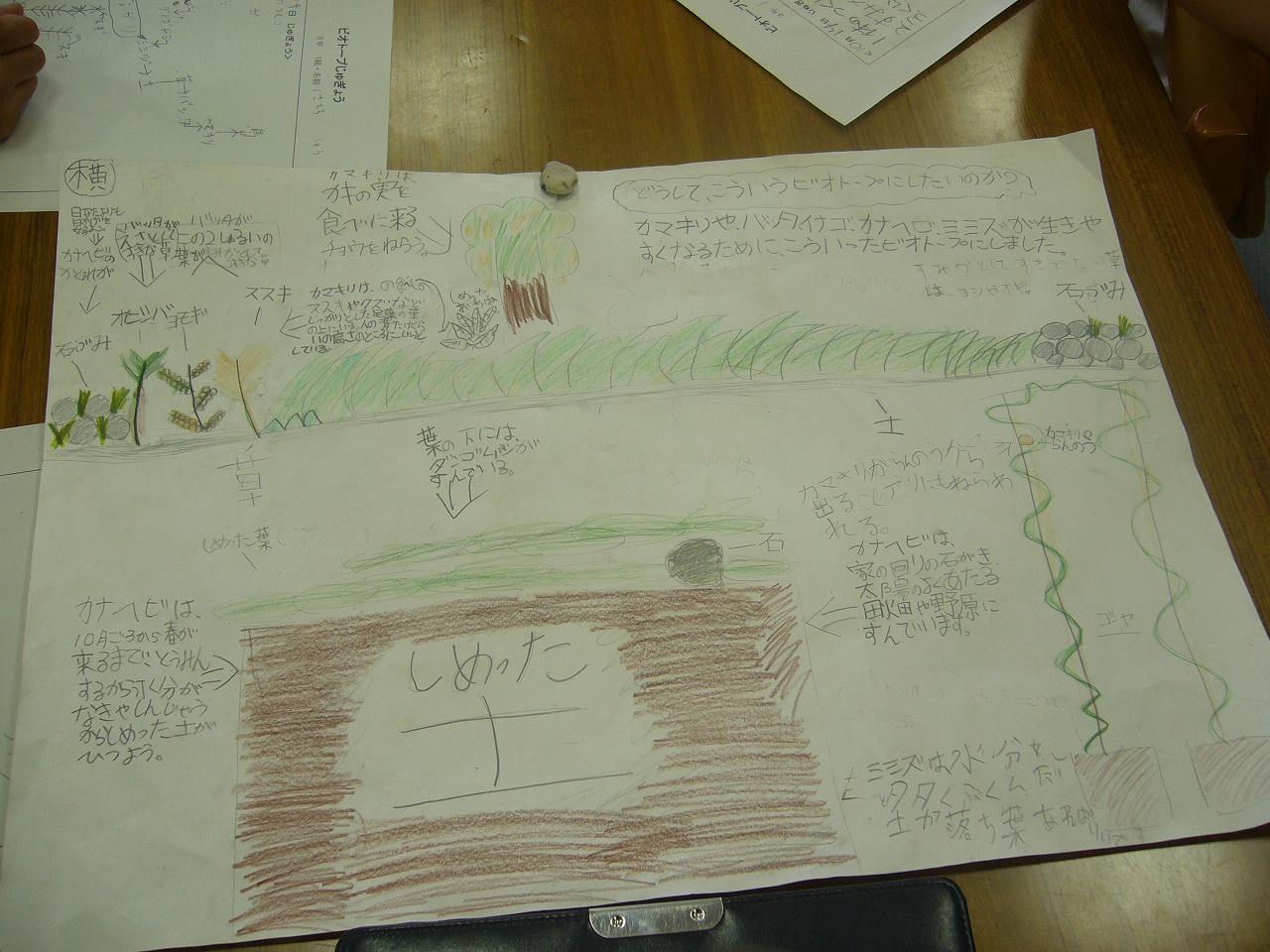

授業で教わったトンボやメダカだけではなく、花やチョウチョ、カナヘビ、カマキリ等々、多くの生きものが子ども達の考えたビオトープ設計図の中に遊びに来ています。

池の中だけでなく、ビオトープの周りも、原っぱや大きな木、花壇とバラエティに富んでいます。

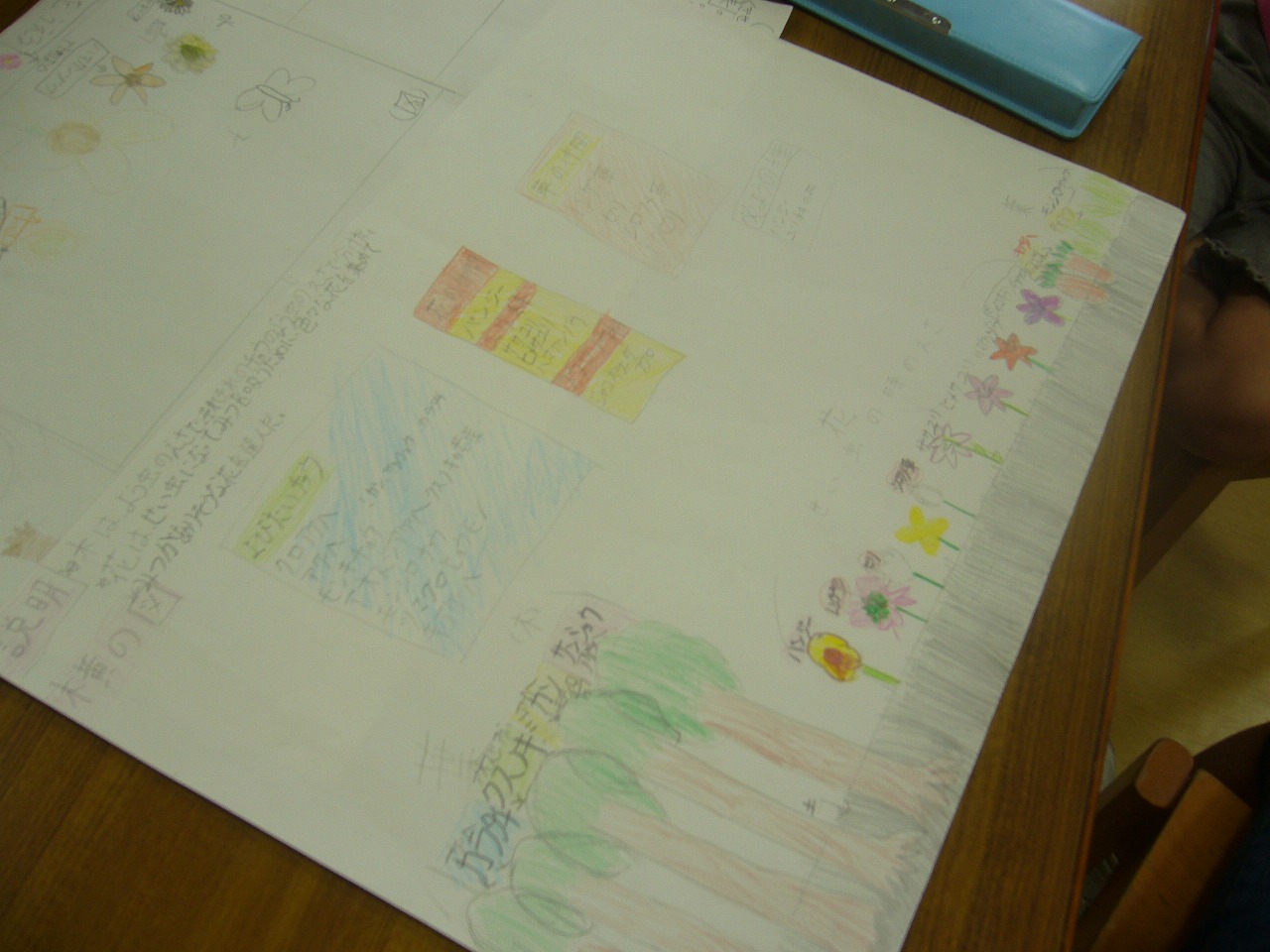

発表待ちのグループの机に、色とりどりの設計図が置かれています。

興味をひかれてつい写真をパチリ。「発表までガマンしなきゃだめでしょ!」と子ども達に諭されました。

はい、ごめんなさい。発表を楽しみに待ちます。

「土に落ち葉があるとミミズが喜ぶ」

子ども達の描いた様々なビオトープ設計図には、知らず知らずのうちに生きものの循環が描かれています。

ミミズやダンゴムシが喜べば土が元気になり、背の低い草も高い草も生え、バッタやカマキリやチョウチョも遊びに来ます。

飯島先生は言います。

「落ち葉も土も生きものたちも、みんなつながっているんだよ。つながりが大切なんだ。みんながこのことをちゃんと覚えて、周りの大人達に伝えていってね。」

子ども達は、真剣な表情でうなづいていました。

生きものたちに喜んでもらうために、子ども達が真剣に考えたビオトープの設計図は、徐々に出来上がってきました。

次回は、子ども達の力でこのビオトープを新しく作り直します。

子ども達の小さな体には、大きな気持ちがいっぱい詰まっています。

今まで草ボウボウで蚊がいっぱいだったビオトープが、多様な生きものが集まるビオトープに生まれ変わる日は11月24日。もうすぐです。

(訪問日:2010年10月14日)

第4回目黒区立下目黒小学校「ビオトープを造ろう!」2010年11月17日(水)・24日(水)

第4回目目黒区立下目黒小学校の訪問です。

11月17日(水)

下目黒小学校には元々ビオトープがありますが、草木に覆われて水面が見えず、メダカもいなくなっていました。でも、簡単なメンテナンスと、この環境に適した生きものがいれば、生態系が保たれ、何年もビオトープを活かすことができます。

今回は、このビオトープを改修します。

事前作業として、当社のボランティアメンバーが5時間かけて草木を取り除き、土を掘り起こし、元々あったビニールシートを見つけ出しました!

ビオトープの大きさは、思っていたよりも遙かに大きかったようです。

11月24日(水)

子どもたちとの作業当日は、11月下旬とは思えないほど暖かく、半袖・短パンの子どももいます。

大きくなったビオトープの上に透明なビニールシートを敷き、その上に荒木田土という赤土をどんどん入れていきます。

子どもたちはボランティアの人たちに土を分けてもらい、ビオトープへと運んで行きます。

荒木田土は、普段使用している赤土より粘土質で固まりやすく、とても重いです。

今回、ボランティアメンバーの作業として大変だったことの1つは、この土を袋(1袋=約20kg)からバケツに小分けすることです。袋を持ち上げるだけでも重く、さらに、固まった土を上手にバケツへ移す作業は、とても骨の折れる作業でした。(土の袋は全部で125袋ありました。)

子どもたちは、始め1つずつ運んでいた重いバケツを、いつの間にか両手に持ち、少しでもたくさんの土を運ぼうとします。

ビニールシートが見えなくなってきたら水をいれていきます。

子どもたちは「水だ!水だ!」大はしゃぎ。

次に水草を植えていきます。土が堅いので、水草は寝かせるようにして上から土をかぶせて植えていきます。

最後は、メダカ・タニシの放流。

飯島先生が「メダカは新しい水に入るとびっくりするのでゆっくりね。」というと、子どもたちは「そっとやさしく入れてあげればいいんだね!」と言って、そっと放流していきます。

完成したビオトープの前で、バンザーイ!

冬の間隠れている生きものたちが、春になってたくさん遊びにきたらいいですね!

(訪問日:2010年11月17日・24日)