葛飾区立住吉小学校(2010年実施)

第1回葛飾区立住吉小学校「生きものとおはなししよう!」2010年5月31日(月)

今年度1校目、葛飾区立住吉小学校の第1回目訪問。葛飾区の小学校で初めての「わくわく子どもの池プロジェクト」が始まります。

住吉小学校は京成高砂駅から徒歩6分。中川と江戸川の二つの大きな川が近くにあります。4年生3クラス85名の子どもたちとビオトープ造成に向けて授業を進めます。

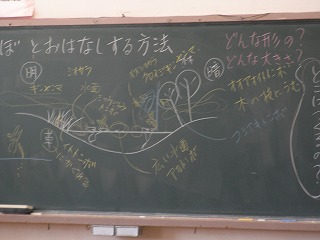

第1回目の授業内容は「生きものとおはなしする方法」

飯島先生の自己紹介の後、住吉小学校と遠く離れた霞ヶ浦が、川を通じて生きものの道でつながっていることを教えてもらうと、教室の至る所から「え~」「へぇ~」と声があがります。

これからの授業で生きものについてたくさん学び、生きものと話せるようになっていきましょう!

いよいよ授業開始です。「体のつくり」「すみか」「くらし」の3つのテーマを中心に授業を進めます。

生きものの体のつくりはどうなっているのか、またその体のつくりが、すみかとくらしにどのように影響しているかを学びます。

飯島先生が絵を描き始めると「カブトムシ!」「カエル!」と早当てクイズが始まりました!出来上がった黒板の絵を見て、「やったー!当たった!」と声が上がります。

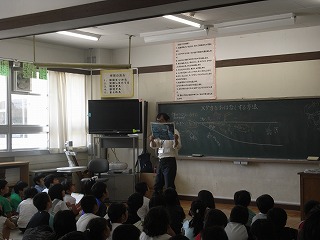

1つの教室に3クラスが入り、とても暑い教室の中で、子どもたちは黒板いっぱいに描かれた生きものの絵に釘付け。先生に「手を動かしてね~!」と言われると、みんなあわてて絵をつぎつぎと描いていきます。

生きものの体のつくりに新たな発見はあったでしょうか??

夢中になっているうちに授業終了!あっという間に1回目の授業は終わりです。

次回は、ビオトープに生きものを呼ぶ方法について学びます。

(訪問日:2010年5月31日)

第2回葛飾区立住吉小学校「生きものを呼ぼう!」2010年6月12日(土)

前回の授業は「生きものとおはなししよう!」

今回は、生きものをたくさん呼ぶためには、どのようなすみかがいいのかを勉強します

。

飯島先生 :「メダカは浅いところと、深いところ、どっちが好き?」

子どもたち:「浅いところ!」

飯島先生 :「池の周りには何もなくていいのかな?」

子どもたち:「トンボがとまれるように草を水際に植えればいい!」

みんな前回の授業で、生きものとお話する方法をしっかり勉強したので、飯島先生の問いかけにどんどん答えが返ってきます。

その後、護岸されて何もなかった霞ヶ浦で、茨城県の小学生たちが、浅いところを造って水草を植えたら、たくさんの生きものが来るようになったという話をしてくれました。

実際に生きもののすみかになった霞ヶ浦の写真を見て、みんな驚きの声を上げています。

飯島先生:「同じ小学生が水草を植えて生きもののすみかを造ったんだ!みんなに も出来るよ!どうすればたくさんの生きものがみんなのビオトープにも住 んでくれるか、一緒に考えていこう!」

みんな自分たちの造る「生きもののすみか=ビオトープ」のイメージが出来たでしょうか??

次回はビオトープの設計図発表会。どんな設計図になるか楽しみです!

(訪問日:2010年6月12日)

第3回葛飾区立住吉小学校「生きものすみかを考えよう!」2010年6月22日(火)

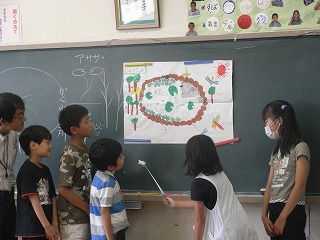

今回は各クラス3グループずつ計9グループが代表して、ビオトープ造成に向けた設計図の発表を行います。

みんな今まで勉強したことを活かして設計図を描くことが出来ましたか?いよいよ発表会のスタートです!

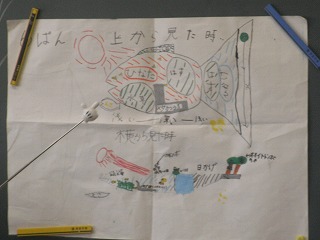

発表グループが、準備してきたノートを見ながら設計図を説明していきます。今まで同じ授業を受けてきた子どもたちですが、設計図は様々です。

あるグループは、水の中にメダカの隠れ家であるお城やメダカが遊ぶための橋を描いています。

形は丸形だけではなく、「ひょうたん形」「魚形」などユニークな形をした設計図もありました。

発表後は子どもたちからの質問タイムです。

「なぜその形にしたのですか?」

「生きものの隠れる場所はどこですか?」

「トンボはどこにとまるのですか?」

お互いに質問や意見を交し、個性溢れる設計図が出来上がっていきます。

次回はいよいよビオトープ造成!宿題はビオトープの名前を考えることです!

梅雨に負けずにすばらしいビオトープを造りましょう!

(訪問日:2010年6月22日)

第4回葛飾区立住吉小学校「ビオトープを造ろう!」2010年6月30日(水)

葛飾区立住吉小学校第4回目の訪問、いよいよビオトープ造成です。

今回は、既存のプラスチックの池を利用しビオトープを造成します。

この池は以前からありましたが、ほぼ手付かずで生きものがいない状態でした。

子どもたちと作業を行う前に、ボランティアメンバーの事前作業です。

池の水をかきだし、ビオトープの深さを出すためにブロックを積み上げます。

ブロックの接着剤が固まった所で、いよいよ子どもたちとビオトープ造成です!。

今回は人数が多いため、1クラス1コマずつ作業を行います。

子どもたちの主な作業は、土運びです。

造成場所から100m近く離れた駐車場にある土を、バケツで運ばなくてはなりません。

1クラス目。初めは整列をしてバケツリレー方式で土を運び始めましたが、早く池を造りたい気持ちからなのか、バケツリレーから“土運び競走”へと変わっていきます。

何往復もしていると汗だくになり、紅白帽の色は汗でみるみる変わっていきました。

初めは「いっぱい入れて下さい!」と元気にバケツを差し出していた子どもたちも、何往復もしていると、ゼイゼイと肩で息をし始めましたが、土運びをやめようとする子どもは一人もいません。

プラスチックの池が見えなくなった所で、次のクラスにバトンタッチ。

2クラス目は、土運び&ビニール敷き。

1クラス目が運んでくれた土の上にビニールを敷き、その上にさらに土を入れていきます。

このクラスも最初は勢いよく土を運んでいましたが、暑さと給食前という時間のせいで、すぐにダウン寸前。<

それでも一生懸命最後の力を振り絞って、土を運びます。

3クラス目は、引き続き土運び&水草植え。

2クラス分の土が入った池の中に、水草を丁寧に植えていきます。

さらに池の周りにたくさんの植物を敷き詰めるため、校内の植物を探しに行きました。

植物を探していると、いろんな虫に遭遇します。

いよいよ終盤。

各クラスの代表者が作成した看板も完成です。

ビオトープの名前は「すみよし水族館」。

最後のイベントは「メダカ・タニシの放流」です!

各クラス2名の代表が、バケツからメダカとタニシを放流しました。

放流する度に子どもたちから歓声と拍手が沸きました。放流後も無心に池を覗いています。

当日は早朝に霧雨、昼には快晴となり、気温も湿度も高くなりましたが、子どもたちは暑さに負けず頑張ってくれました。これから夏・秋と季節を重ね、たくさんの生きものが「すみよし水族館」を訪れてくれるでしょう。

(訪問日:2010年6月30日)