墨田区立第二寺島小学校(2010年実施)

第1回墨田区立第二寺島小学校「生きものとお話しよう!」2009年9月24日(木)

墨田区立第二寺島小学校の第1回目の訪問です。

墨田区からのご紹介で、当プロジェクトにてビオトープ造成を行います。

5年生3クラス115名を対象に授業を進めていきます。

第二寺島小学校は墨田区の中でも、特に規模の大きい小学校の一つで、屋上では太陽光発電なども行っています。

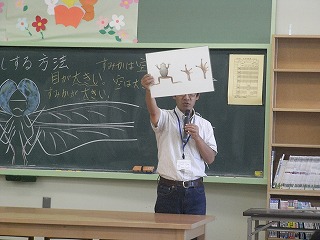

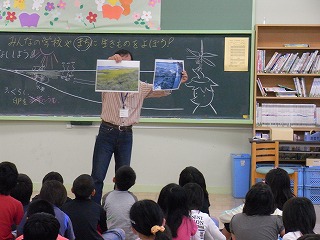

授業はNPO法人アサザ基金の飯島さんが進めていきます。今日のテーマは「生きものとお話しよう!」です。

すらすらすらっと、次から次へと生きものの絵を描いていく飯島先生。生きものにはそれぞれ特徴があり、それには理由があるということ。知っているようで知らない話に、子どもたちは熱心に聞き入っている様子。

トンボやカエルなどの身近な生きものを例に、生きものと同じ視点になることで「生きものと話す」ことが少しずつ可能になっていく。子どもたちも「うんうん」と頷きながら、一生懸命ノートをとっていました。

次回は小学校の周りを探索して、どんな生きものがいるのか自分たちの「目」で観察します!小学校に生きものを呼ぶために、みんなでいろいろ見つけましょう!

第2回墨田区立第二寺島小学校「みんなの学校やまちに生きものを呼ぼう!」2009年10月7日(水)

第2回目の第二寺島小学校の訪問です。

今回は、小学校近くの荒川河川敷に生きものを観察しに行く予定でしたが、あいにくの雨のため「学校やまちに生きものを呼ぼう!」をテーマに授業を進めていきます。

生きものを呼ぶためには、生きものの生活を知らなければなりません。現在、日本古来の身近な生きものが急速に減っています。それは・・・「メダカ」です。

メダカを例に、なぜ急速に減ってしまっているのかを考えました。原因は、生きものの「すみか」が人間によって奪われてしまっているからです。

では、どのような場所が生きものにとって住みやすいのでしょうか。

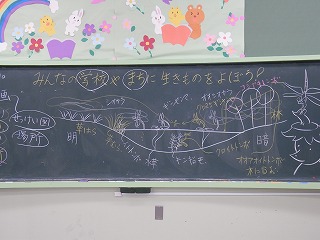

トンボを例に、NPO法人アサザ基金の飯島先生に教えていただきます。

トンボは、日向が好き・日陰が好き、水草に卵を産む・浮き草に卵を産む・水の中に卵を産む、など種類によって様々な好みがあります。

トンボの「くらし」を理解すると同時に、トンボの種類も勉強できました。

例)

イトトンボ:草むらが好き

クロイトトンボ:水の中に卵を産む

ギンヤンマ:日向が好き

今回の授業を踏まえ、第二寺島小学校に生きものを呼ぶためにどんなビオトープにすればいいのかを子どもたちが考え、次回の授業でクラス毎に発表することになりました。

生きものの気持ちになって、ステキなビオトープを考えてきてください!

第3回墨田区立第二寺島小学校「ビオトープの設計図を完成させよう!!」2009年12月2日(水)

墨田区立第二寺島小学校の3回目の訪問です。

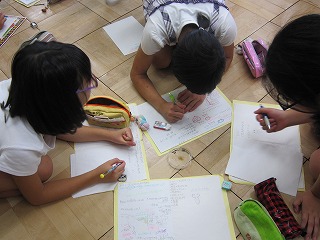

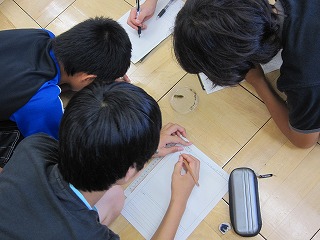

今回はビオトープ設計図の発表会。各クラス、3つのグループが自分たちで考えた設計図を発表します。心なしか子どもたちがソワソワしている様子です。

1組からは、3班・4班・6班が発表です。

3班は、小さい水生昆虫のために砂利を敷き、水草を植えることでメダカが卵を産めるように考えました。

4班はビオトープに「ヤゴ」と「カエル」を呼びたい!と意気込んでいます。そのため、カエルが休めるように蓮を植え、深さも浅いところ、深いところと工夫することで、自然に近づけ、いろんな生きものに喜んでもらえるように考えられていました。

6班はトンボのために木を植えて、日向・日陰をつくることを提案。他にも、蝶を呼ぶために花を植えたい、とナイスアイディアです!

2組からは、1班・5班・7班が発表します。

1班はモグラ・トカゲ・サルを呼びたいと壮大なスケールのビオトープを提案!

モグラのために、土を柔らかくして、食べ物を土の中に入れておきます。

すると他の子から、

「はーい、質問!食べ物を入れてしまって良いのですか?」

この質問にはNPO法人アサザ基金の飯島さんが答えます。

「良い質問です。このビオトープは生きものを「飼う」場所ではありませんね。生きものたちが「くらす」場所なのです。モグラは柔らかい土にしか生息しておらず、墨田区はコンクリートが多いからやってくるのは難しいかな。」

子どもたち全員が納得している様子です。発表していた子どもたちも「なるほど」と頷いていました。

5班はビオトープの中にトンネルを造り、小さい魚が隠れる場所を造りたいと発表。

するとまた質問です。

「水草を植えることで、小さい魚は隠れられるのではないですか?」

その通り!トンネルなんか無くても、水草を植えることで小さなメダカは十分隠れられます。水草は卵を産む場所だけではないんですね!

7班はカエルとトンボを呼ぶビオトープを造りたいようです。ビオトープの周りに草を植えることで、成虫になりたてのトンボも羽を休められるようにしてあげます。

最後は3組。3組はクラス全員が3グループに分かれて発表します。

1グループ目は、橋をかけて人が行き来できるように提案。橋の下が日陰になって、日陰が好きな生きものにも対応できるようになっています。

しかし、他の子からの

「橋はどうやって造るんですか?池が狭くならないですか?」

と質問に、この橋は誰のためのものかな?生きものが喜んでくれるためかな?発表した子どもたちは考え直すようです。

2グループ目は、ビオトープをNPO法人アサザ基金が活動している「霞ヶ浦」の形にしたいと発表!今存在する自然のある形に似せることで、生きものがたくさんやってくるんじゃないかな?と考えたようです。ビオトープの名前も「二寺っ湖(にてらっこ)」を提案!

3グループ目は、メダカがゆったり泳げるように、あえて水草を植えすぎない方が良いと発表。メダカや生きものが隠れる場所として岩も入れたいと考えました。

すると、飯島先生が、

「隅田川を思い浮かべてみると良いよ?岩や砂利はあるかな?実は、古来より墨田区の地域にはないんだよ!生きものが好きじゃないってことじゃないかな??」

それを聞いた子どもたちは、

「そっか、隅田川には岩なんてない!いらないね!!」と納得していました。

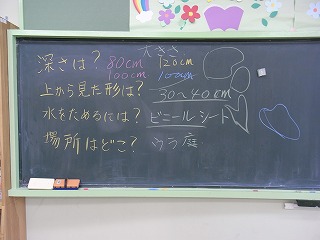

無事に発表会は終了。深さは40cmで、まるい形。場所は、学校の裏庭の土を掘って造ることに決定!深さも浅いところ、深いところと工夫して、水草や木を植えます!

ビオトープの名前は造成当日までに、子どもたちの投票で決定します!

12月と肌寒くなりましたが、みんなで元気にビオトープ造ろうね!

第4回墨田区立第二寺島小学校「ビオトープを造ろう!」2009年12月10日(金)

墨田区立第二寺島小学校、第4回目の訪問です。

本日、5年生の子どもたち115名とビオトープを造成します。

造成場所は前回の授業で「学校の裏庭」に決定しました。事前に大人たちで穴を掘る作業を行い、ここから先は全部子どもたちが主体で作業します!

<造成前>

<土を掘った後>

今日の作業は、①ビオトープ(土)を整形する/赤土を加える、②看板を造る、③ビニールシートを敷く、④土をかぶせる、⑤水を入れる/水草を植える、⑥メダカ・タニシを放流する、です。

土の整形は、穴を掘る班と石を拾う班、赤土を加える班に分かれて作業します。

普段の生活でなかなか土に触れる機会の少ない子どもたちですが、道具を上手に使いこなしています!中でもシャベルで穴を掘る作業がとても気に入った様子で、「穴掘り以外やらない!!」なんて言っている子もいました。

並行して、ビオトープの看板も子どもたちで手作りします。ここは女の子たちがメインで作業を進めていくようです。クラス毎に分担して、ビオトープの名前や注意事項、来て欲しい生きものの絵を描きます。最後はNPO法人アサザ基金の飯島先生の絵も入り、とてもカワイイ看板が出来上がりました!

ビオトープでは、ビニールシートを広げて敷く作業に移ります。みんなで広げて、上手に2枚重ねました。これで水漏れを防ぎます。

次に、ビニールシートの上にも土をかぶせます。12月の寒空にも関わらず、みんな一生懸命作業しているので、とっても暖かそうです!

いよいよ作業も佳境です。ビオトープに水をいれ、水草を植えていきます。水草も種類に応じて水深の浅いところ、深いところなど適した場所に植えていきます。第二寺島小学校のビオトープには、アサザやミクリ、ヨシなどの水草を植えます。子どもたちは水草の名前を覚えながら、丁寧に植えていました。

ついに、本日最後のイベント「メダカ・タニシの放流」です!各クラスの代表2名がメダカを放流し、その他の子どもたちがタニシを放しました。子どもたちは、「メダカどこいった~?」と、放流後も食い入るようにビオトープを眺めていました。

これで第二寺島小学校のビオトープは無事に完成です!

みんな寒空の中、本当にお疲れ様でした。生きものが来るのは、来年の3月以降なので、来年度に観察の授業を行う予定です。

第5回墨田区立第二寺島小学校「生きもののすみか・道を調べよう!」2010年9月21日(火)

墨田区立第二寺島小学校、第5回目の訪問です。

2009年12月にビオトープを造成し、約9ヶ月が立ちました。

久しぶりに会った子どもたちは、一回りも二回りも大きくなっていました。

「こんにちは」「お久しぶりです」と子どもたちのあいさつも6年生らしく、大人びていました。

春・夏を越えて、第二寺島小学校のビオトープ 『二寺ヶ浦』にはどんな生きものが集まって来ているでしょうか?

まず始めは網を使って、生きもの探し。

網で水面をすくっていると、草の陰から生きものが飛び出してきます。

そして網の中を見てみると、ヤゴ・ミミズ・カマキリなど多くの生きものを発見。たくさんの生きものたちがビオトープに遊びに来ていることがわかりました。

ビオトープ観察のあとは、取ったヤゴを教室に持って帰り観察します。ヤゴの体のつくりや動きをよく見て、大きくスケッチすると、ヤゴの目はどこに付いているのかなど多くの発見がありました。

第二寺島小学校には4種類のヤゴがいました。今日は現れてくれませんでしたが、ときには、東京ではめずらしいアマガエルも来ているそうです。

またここに、生きもののみちが一つ出来ました。これからもビオトープをしっかりと観察していけば、さらに多くの生きものが遊びに来る、より良いビオトープになっていくことでしょう!