価値創造の基盤

サステナビリティを自ら考え、

行動する集団へ

代表取締役

執行役員副社長

木崎 雅満

![]() NECキャピタルソリューション

NECキャピタルソリューション

代表取締役

執行役員副社長

木崎 雅満

私は、「サステナビリティを重視した経営は、長期的に企業価値増大に資する」と確信し、これを経営ポリシーとしてきました。事業による社会価値の創出が自社の企業価値を高め、事業をさらに発展させる。こうした好循環の享受において、サステナビリティ経営は最も有効であり、企業の持続的な発展において大きな役割を果たすものと思います。

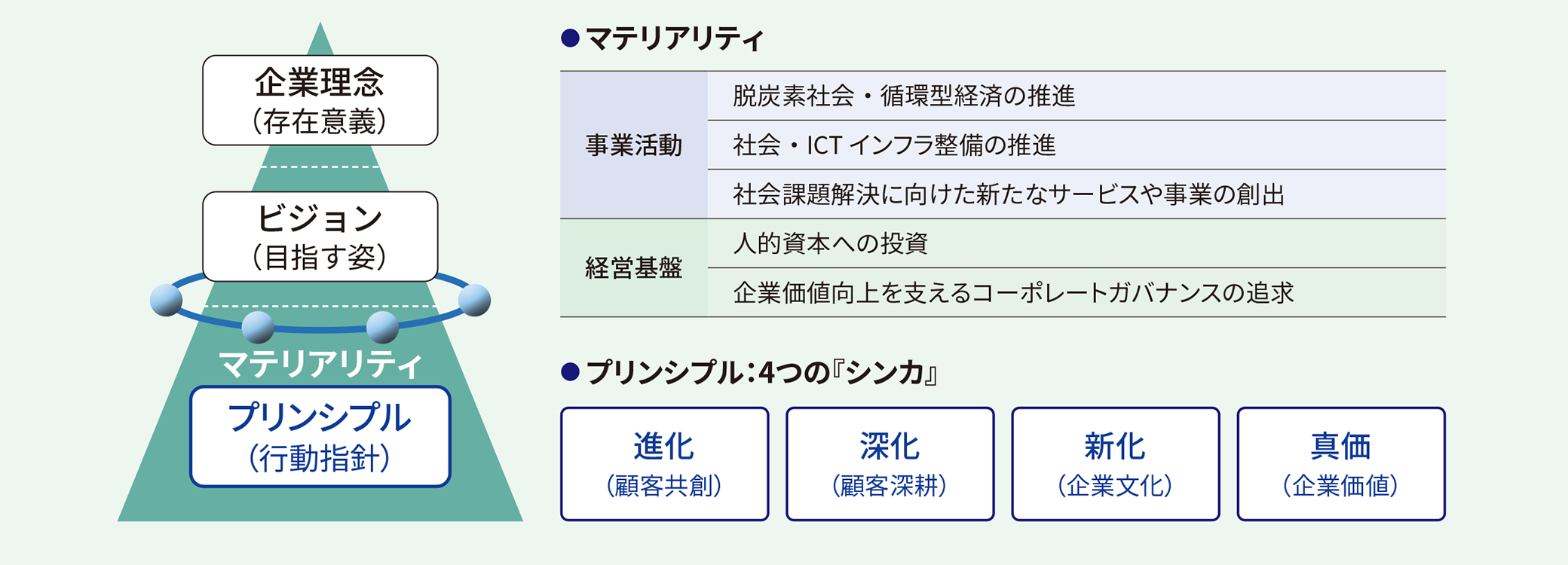

その取り組みを進める中、2023年4月に公表した「グループビジョン2030」の策定にあわせ、マテリアリティの見直しを行いました。新マテリアリティは、ビジョン(目指す姿)とプリンシプル(行動指針)を結び、「何をすべきか」「何のためにやるのか」を社内に示すものとして、経営のフレームに組み込みました。分かりやすい課題設定を意識した従前の特定内容から踏み込み、目的をより明確化しています。このマテリアリティが社員一人ひとりに浸透し、全社に共有されることで、ビジョンの実現に向けた行動を促進していくという考え方です。

事業活動に関わるマテリアリティは、ストーリーを持った3項目から成り、私たちが目指す社会・経済のあり方、公共案件と情報通信の強みを生かしたアプローチ、新たなビジネスモデルへの展開、という流れを形づくっています。これに加え、経営の基盤固めに関わるマテリアリティとして、人的資本とガバナンスの要素を入れ込み、企業価値につなげていく構成としました。

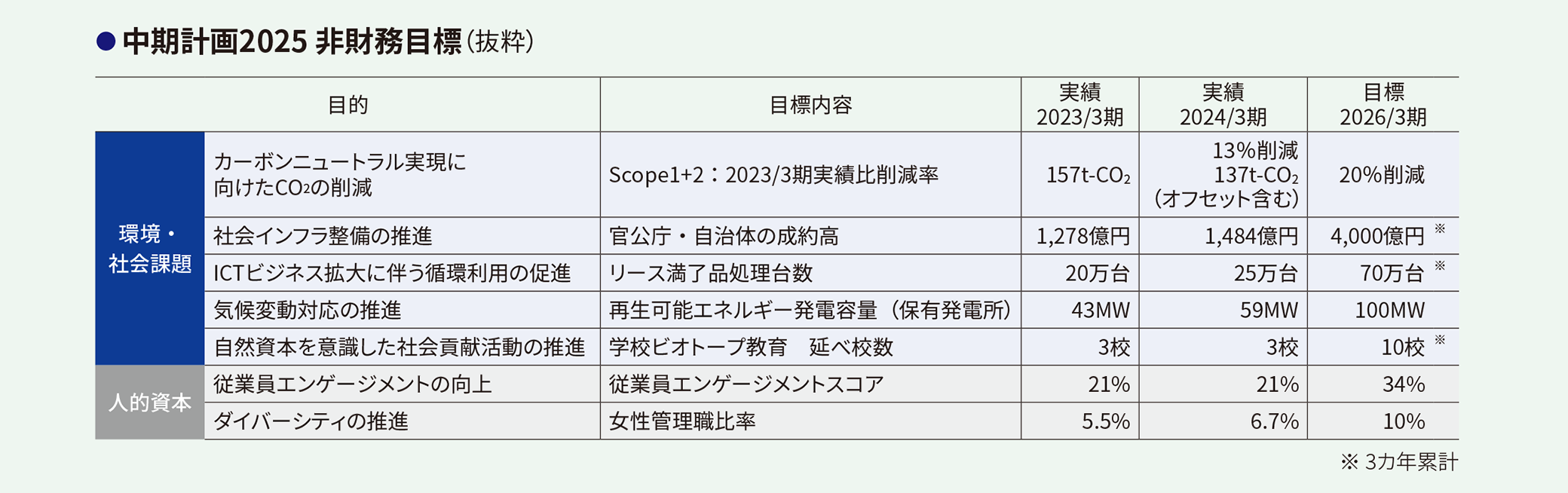

見直ししたマテリアリティを経営施策に落とし込んだのが、「中期計画2025」において設定した非財務目標です。サステナビリティに関連する7項目の数値目標を掲げており、その進展・成果は、当社グループ事業における付加価値となって、長期的に財務係数へ反映されます。すなわち非財務目標は、将来の財務目標の先行指標としてモニタリングすべきものと言えます。

2023年度は、サステナビリティ委員会を中心とする取り組みを全社活動として推進すべく、枠組みを構築しました。その結果、気候変動や人的資本、ガバナンス、人権といったテーマについて、本部機能で個別に対応するのでなく、全社で取り組んでいく認識が浸透しました。目的意識とゴール感が社内で共有され、全社フレームが組まれたことで、活動の抜け漏れもなくなりました。

サステナビリティの推進を経営活動そのものとして定着させた1年だったと言えるでしょう。今後、全社フレームによる具体的な動きを展開していきます。

サステナビリティ委員会は、年2回の開催をベースとしつつ、必要に応じて議論の場を設け、月次で開催されるPDCA会議で活動状況を確認しています。

対話会の様子(中央奥が木崎)

また当社は、従業員と経営陣の「対話会」を継続的に実施しています。2023年度は、サステナビリティの当事者意識を社内に醸成すべく、この対話会においてもサステナビリティについて議論を重ね、従業員の理解・浸透を図りました。対話会では「変革と挑戦」をキーワードに掲げ、長期の視点で必要なリスクを取り、社会価値の提供を拡げていくことの大切さを伝えています。従業員からは、「変革と挑戦」がポジティブな活動との意思が感じられ、そこからサステナビリティとのつながりも意識されてくると期待しています。

「中期計画2025」初年度における非財務目標の進捗は、マテリアリティの「社会・ICTインフラ整備の推進」に紐づいた項目を中心に、環境・社会課題について概ね良好な実績を示しました。人的資本については、女性管理職比率の上昇を遂げた一方で、従業員エンゲージメントスコアは、前年度実績から横ばいにとどまりました。対話会の実施等による効果がまだ目に見える形で表れていないと捉えていますが、係数を構成する項目については、すべて改善しているので、引き続き定点観測によって今後のスコアへの反映を捉えていきます。

2024年度のサステナビリティ活動は、前述のとおり全社フレームによる具体的な動きを展開しつつ、部門によってはまだ十分とは言えないため、当事者意識の醸成をさらに進めていきます。会社の本気度は、徐々に伝わってきていると思いますが、サステナビリティが将来の自分に戻ってくることが納得されなければ、本当の浸透につながりません。なぜサステナビリティなのか、一人ひとりが自分で考え、自ら行動する集団を目指します。

当たり前のこと、正しいと思えることを大切にする感覚で、世の中の役に立ちつつ、事業の成長へ戻ってくる取り組みとして「やってよかった」と喜ばれる。それが本来のサステナビリティ活動であり、私たちはそうした意識を大きく拡げていきたいと考えています。

私たちの本気度は高く、冒頭に述べました「サステナビリティを重視した経営は、長期的に企業価値増大に資する」という考えのもと、強い信念で取り組んでいます。方向性の正しさに自信を持ち、やり遂げていけば、その結果として将来のリターンが得られるはずです。ステークホルダーの皆さまには、そうしたご期待と共に、引き続きご注目いただければ幸いです。